光纖通信的原理與進展狀況

發布時間:2022-05-09 文章來源:xp下載站 瀏覽:

|

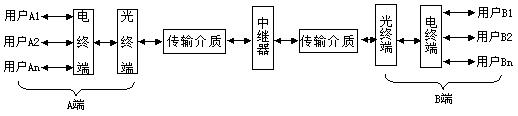

網絡技術是從1990年代中期發展起來的新技術,它把互聯網上分散的資源融為有機整體,實現資源的全面共享和有機協作,使人們能夠透明地使用資源的整體能力并按需獲取信息。資源包括高性能計算機、存儲資源、數據資源、信息資源、知識資源、專家資源、大型數據庫、網絡、傳感器等。 當前的互聯網只限于信息共享,網絡則被認為是互聯網發展的第三階段。 1光纖通信的發展狀況 1966年英籍華裔學者高錕(C.K.KA)和霍克哈母(C.K.HOCKHAM)發表了關于傳輸介質新概念的論文,指出了利用光纖(OpticalFiber)進行信息傳輸的可能性和技術途徑,奠定了現代光通信——光纖通信的基礎。1970年,光纖研制取得了重大突破,同時作為光纖通信用的光源也取得了實質性的進展。由于光纖和半導體激光器的技術進步,是1970年成為光纖通信發展的一個重要里程碑。1976年,美國在亞特蘭大(ATLANTA)進行了世界上第一個實用光纖通信系統的現場實驗,系統采用GAALAS激光器作為光源,多模光纖做傳輸介質,速率為44.7Mb/s,傳輸距離約10km。 1976年美國亞特蘭大進行的現場實驗,標志著光纖通信從基礎發展到了商業應用的階段。此后,光纖通信技術不斷發展:光纖從多模發展到單模,工作波長從0.85um發展到1.31和1.55um,傳輸速率從幾十發展到幾十。另一方面,隨著技術的進步和大規模產業的形成,光纖價格不斷下降,應用范圍不斷擴大:從初期的市話局間中繼到長途干線進一步延伸到用戶接入網,從數字電話到有線電視(CATV),從單一類型信息的傳輸到多種業務的傳輸。目前光纖已成為信息寬帶的主要媒質,光纖通信系統將成為未來國家基礎設施的支柱。 2光纖通信系統 光纖通信的誕生和發展是電信史上的一次重要革命與衛星通信、移動通信并列為20世紀90年代的技術。進入21世紀后,由于因特網業務的迅速發展和音頻、視頻、數據、多媒體應用的增長,對大容量(超高速和超長距離)光波傳輸系統和網絡有了更為迫切的需求。 光纖通信就是利用光波作為載波來傳送信息,而以光纖作為傳輸介質實現信息傳輸,達到通信目的的一種最新通信技術。 通信的發展過程是以不斷提高載波頻率來擴大通信容量的過程,光頻作為載頻已達通信載波的上限,因為光是一種頻率極高的電磁波,因此用光作為載波進行通信容量極大,是過去通信方式的千百倍,具有極大的吸引力,光通信是人們早就追求的目標,也是通信發展的必然方向。 光纖通信與以往的電氣通信相比,主要區別在于有很多優點:它傳輸頻帶寬、通信容量大;傳輸損耗低、中繼距離長;線徑細、重量輕,原料為石英,節省金屬材料,有利于資源合理使用;絕緣、抗電磁干擾性能強;還具有抗腐蝕能力強、抗輻射能力強、可繞性好、無電火花、泄露小、保密性強等優點,可在特殊環境或軍事上使用。 光纖通信的應用領域是很廣泛的,主要用于市話中繼線,光纖通信的優點在這里可以充分發揮,逐步取代電纜,得到廣泛應用。還用于長途干線通信過去主要靠電纜、微波、衛星通信,現以逐步使用光纖通信并形成了占全球優勢的比特傳輸方法;用于全球通信網、各國的公共電信網(如我國的國家一級干線、各省二級干線和縣以下的支線);它還用于高質量彩色的電視傳輸、工業生產現場監視和調度、交通監視控制指揮、城鎮有線電視網、共用天線(CATV)系統,用于光纖局域網和其他如在飛機內、飛船內、艦艇內、礦井下、電力部門、軍事及有腐蝕和有輻射等中使用。 光纖傳輸系統主要由:光發送機、光接收機、光纜傳輸線路、光中繼器和各種無源光器件構成。要實現通信,基帶信號還必須經過電端機對信號進行處理后送到光纖傳輸系統完成通信過程。圖1示為一光纖通信系統框圖。

圖1光通信系統的基本組成結構圖 它適合于光纖模擬通信系統中,而且也適用于光纖數字通信系統和數據通信系統。在光纖模擬通信系統中,電信號處理是指對基帶信號進行放大、預調制等處理,而電信號反處理則是發端處理的逆過程,即解調、放大等處理。在光纖數字通信系統中,電信號處理是指對基帶信號進行放大、取樣、量化,即脈沖編碼調制(PCM)和線路碼型編碼處理等,而電信號反處理也是發端的逆過程。對數據光纖通信,電信號處理主要包括對信號進行放大,和數字通信系統不同的是它不需要碼型變換。 3光端機的作用和目前光端機的狀況 在光纖通信系統中,光發射機是光端機、光中繼器的重要組成部分,它的最基本功能是將要傳輸的電信號調制在光波上,并將其注入到光纖線路中。光接收機的主要功能是將接收的光信號變換為原電信號,并且用自動增益控制電路(AGC)保證穩定的輸出,光接收的主要部件是光檢測器,它的主要任務是進行光電轉換。從光發送端輸出經光纜線路傳輸被衰減的光信號到達接收端已是很微弱的了,為了有效地進行光電轉換,系統要求光檢測器要響應度高、噪聲低,響應速度快,工作穩定可靠。 目前的數據光端機已經有一段發展歷程了,不在是簡單的一路或四路的,也不在是單純的某一接口了,而已經達到上百路(如120路、240路等),各種不同接口(RS-232、RS-485、USB等)相當成熟的地步了,像武漢波仕電子、北京訊風通信、杭州億幫通信等公司的主要產品就是光端機,其中波仕電子的RS-232單模和多模的光端機還可以做到無須電源。本文僅就八路來說明其復用原理。 4數據光端機設計所要達到的目的和功能及意義 本設計為多路RS-232C接口標準是一種廣泛使用的普及標準。它涉及使用的普及標準。它涉及的范圍很廣,遠遠超出了通信和計算機的領域。60年代中期,幾乎毫無例外的使用電話交換網實現遠程訪問,于是RS-232C接口進行本地通信,因此使用更加廣泛。本設計正是基于RS-232串行口通過光纖傳輸。 隨著分布計算機的建立,所需通信設備費用逐漸成為用戶所關心的主要問題,為了減少這些費用,通過研究大量網絡結構,從而確定盡可能采用專用設備。很多網絡是地理分布的用戶訪問公用計算設備,將中心的地區建設成為鏈接這些用戶到計算機的服務中心。盡管當終端業務量較少,使用專用租用線費用不太合理,但若能采用很多終端共用通信設備的結構,一般就能減少對一組用戶提供通信的積累費用,而多路復用器的利用就可能用一條高速線路承擔原來有一組低俗線路分別傳輸的業務量,所以當同一地理區域的大量數據終端進行通信時,或者但任意距離的很多租用線并行傳輸時應考慮使用多路復用器。 本數據光端機采用多路的設計,不但可以大大利用了線路,充分利用光纖巨大的帶寬資源。并且可以更廣泛的應用于各個領域,本設計的八路復用技術,可用八路信道傳輸不同的信息,將不同信息復用到一條光中進行傳輸,節省了設備,在現場的應用中可在同一系統中,將多種控制信息和數據信息用一臺光端機進行傳輸,可同時連接計算機及其他符合RS-232標準的終端,方便控制和操作。這就是多路復用光端機的設計意義之所在,本文僅以八路復用來起到拋磚引玉的作用。 5數據光端機的設計整體說明 整體電路的原理框圖如圖2所示:它將若干終端多路接入一個高速數據鏈路中,發送過程由計算機或終端傳送來的RS-232C標準信號先要進行電平轉換,將RS-232C電平轉換為TTL電平,以便和后續電路兼容,再經過MOTOROLA的MC145428異步同步轉換芯片將RS-232C幀結構中的起始位,停止位去除后,轉換為同步輸出。再經過一個多路復用電路將多路信號復用唯一路徑LED驅動后再對光源進行調制,將電信號轉換為光信號發送到光纖中傳輸。

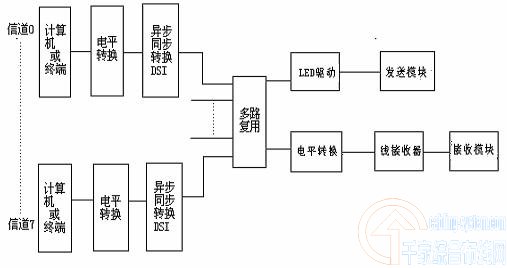

圖2系統原理框圖 接收過程同理,由光接收模塊將接收后的光信號轉換為電信號,經過一個線接收器再經過一個ECL/TTL電平轉換器將信號送入復用電路,通過復用電路中的時序電路的控制將接收到的各路信號分離并送入各個信道,經過同步異步MC145428芯片的轉換,加入起始位和停止位,再將其轉為RS-232C電平,使其符合RS-232C接口標準,能在計算機或終端中傳輸。這就是整個電路的工作原理。 網絡的神奇作用吸引著越來越多的用戶加入其中,正因如此,網絡的承受能力也面臨著越來越嚴峻的考驗―從硬件上、軟件上、所用標準上......,各項技術都需要適時應勢,對應發展,這正是網絡迅速走向進步的催化劑。 |

相關文章

上一篇:丟包現象嚴重 光纖接頭松動為起因